C1) Mai 2020: "Luftlinien"-Wandertouren - Planung und Navigation

Im Menüpunkt

Planung

bin ich ausführlich auf die bisher in meinem Sprachgebrauch bekannten

Arten von Wandertouren eingegangen:

1) Wandertouren auf markierten Wanderwegen und

2) freigeplante Wandertouren

Wenn ich auf diesen zwei Arten von Wandertouren unterwegs bin, besitze

ich als Ergebnis der Planung immer sehr ausführliche Tracks, die

ich dann mit meinem Navigationsgerät "ablaufe".

Für markierte Wanderwege bräuchte ich keine Tracks, da gut

markierte Wanderwege für eine Wegfindung vollkommen ausreichen. Trotzdem

benutze ich auch für markierte Wanderwege immer Tracks, weil es, so

meine bisherige Erfahrung, immer wieder Situationen gibt, wo die

Markierungen fehlen (zB in Ortschaften) und damit eine Wegfindung sehr

schwierig wird.

Die Wandertouren aus meinem Wanderprojekt

Spanische Jakobswege

bestehen ausschließlich aus markierten Wanderwegen.

Bei der Planung von freigeplanten Wandertouren gebe ich für die

einzelnen Tagesetappen nur den Start- und Zielpunkt an. Diese beiden

Routenpunkte verbinde ich dann mit einer geraden Linie, der

Luftlinie. Meine Routenplanungssoftware bestimmt dann nach

Wander-Routenkriterien einen möglichen Wanderweg zwischen dem Start- und

Zielpunkt. Dabei ist es völlig egal, wo die Routenplanungssoftware den

Wanderweg entlangführt. Maßgebend sind nur der Start- und Zielpunkt.

Anschließend überprüfe ich den so berechneten Wanderweg für jede einzelne

Tagesetappe. Dabei vergleiche ich die berechnete Tagesetappe mit der

Luftlinie. Weicht der berechnete Wanderweg zu weit von der Luftlinie ab

oder der Wanderweg gefällt mir nicht so richtig (Abgleich mit Google

Maps), dann korrigiere ich den berechneten Wanderweg evtl. manuell. Das

ist ein sehr aufwändiges Verfahren zur Bestimmung von Tracks, die meinen

Anforderungen genügen.

Die Wandertouren aus meinem Wanderprojekt

Deutsche Langstreckenwanderungen

bestehen ausschließlich aus freigeplanten Wandertouren.

Mich hat es schon immer gereizt auf Langstreckenwanderungen frei durch

die Landschaft zu laufen, möglichst ohne jegliche Hilfsmittel. Landkarten

sind für mich zu umständlich und für Langstreckenwanderungen zu

teuer.

Aktuell navigiere ich mit meinem Handy und der App

Topo GPS. Das funktioniert prima.

Aber der Vorbereitungsaufwand für meine Tracks, die ich

immer brauche, ist immens hoch.

Was könnte ich tun?

Deshalb machte ich mir Gedanken, wie ich den Vorbereitungsaufwand

weiter minimieren könnte.

Bei meinen Wandertouren finde ich unendlich viel Zeit über bestimmte

Probleme nachzudenken.

Auf einer meiner letzten Trainingstouren in meiner Wohngegend ist mir die

Idee für eine neue Art von Wandertouren durch den Kopf geschossen. Nachdem

ich diese Idee im Kopf hin- und herwälzte, war der Name für diese Art von

Wandertouren geboren:

Luftlinien-Wandertouren

Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Für diese Art von Wandertouren gibt es keine "richtigen" Tracks (mehrere

hundert Trackpunkte pro Track und Tagesetappe), wie ich sie bei den

anderen zwei Arten von Wandertouren bestimmte. Bei dieser neuen Art von

Wandertouren verwende ich nur den Start- und Zielpunkt. Beide Punkte

verbinde ich mit einer geraden Linie, der Luftlinie. Daher auch der

Name für diese Art von Wandertouren. Das ist alles. Mehr gibt es nicht.

Meine Planungssoftware muß keinen Wanderweg zwischen dem Start- und

Zielpunkt berechnen. Ich muss nicht nachträglich überprüfen, wo die Tracks

entlangführen.

Wenn man es genau nimmt, ist diese Luftlinie ebenfalls ein Track. Dieser

Track ist aber der einfachste Track, den es überhaupt gibt. Er besteht nur

aus zwei Trackpunkten, dem Start- und Zielpunkt und verläuft mitten durch

die Landschaft und überhaupt nicht auf Wanderwegen.

Wie will ich mit diesen Luftlinien-Tracks navigieren?

Dafür lasse ich mir den Luftlinien-Track für die aktuelle Tagesetappe auf

dem Handy anzeigen. Dann versuche ich Wege zu finden, auf denen ich mich

immer in der Nähe der Luftlinie zum Tagesziel bewegen kann. Es gibt keinen

vorgeschriebenen Weg. Einziger Anhaltspunkt für die Navigation ist die

Luftlinie vom Start- zum Zielpunkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich

bei der Navigation auf Luftlinien-Wandertouren öfters auf das Handy

schauen muss als bei den anderen beiden Arten von Wandertouren.

Als Bezeichnung für diese Art von Wandertouren, den

Luftlinien-Wandertouren, werde ich statt

WTnnn ...

das Kürzel

WLnnn ...

verwenden.

Für erste Tests dieser Art von Wandertouren muss ich mir ein vertrautes

Gelände aussuchen, was ich ziemlich genau kenne. Nur so kann ich

überprüfen, ob diese neue Art von Wandertouren einigermaßen praktikabel

ist oder ob ich diese Idee als ein Hirngespinst abtun muss.

Da bietet sich der Harz an.

Eine denkbare erste Testroute wären die Luftlinien

1) von Schochwitz (mein Heimatort) nach

Goslar und dann anschließend

2) von Goslar nach Seesen und

abschließend

3) von Seesen nach

Schochwitz zurück.

Alle drei Teilabschnitte bin ich schon mit

freigeplanten Wandertouren gewandert. Ausführliche Tracks sind also

vorhanden, auf die ich im Notfall, wenn das Konzept nicht realisierbar

ist, zurückgreifen könnte.

Ein anderer Gedanke ist, ob ich die zurückgelegten Tagesetappen von

meinem Handy aufzeichnen lasse. Nur so erhalte ich genaue Informationen

über den tatsächlich zurückgelegten Weg. Da tut sich aber gleich ein

anderes Problem auf. Wenn ich mein Handy tagsüber im Aufzeichnungsmodus

laufen lasse, wird der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Das muss ich alles testen.

Sollte sich diese Idee als tragbar erweisen, werde ich später die

Luftlinien-Wandertouren in den Menüpunkt

Planung

übernehmen.

Ich werde zu gegebener Zeit berichten, was aus dieser Idee geworden

ist.

C2) Oktober 2020: Garmin- oder OSM-Karten - Die Gretchenfrage

Mein erstes Navigationsgerät (ca. 2013) war ein

Garmin GPSmap 64st. Für die Planung von Wandertouren

verwendete ich daher am Anfang auch Garmin-Karten.

Meine erste Garmin-Karte war eine Karte von Deutschland. Die

Karte hat etwas über 100 Euro gekostet. Das ist schon ein

stolzer Preis für die Karte eines einzigen Landes. Der Preis

für alle Karten von Norwegen lag zu dieser Zeit

bei über 1000 Euro.

Einige Zeit später interessierte ich mich auch für

OSM-Karten. Auf meinem Garmin-Navi hatte ich seither

immer beide Kartenarten installiert.

Bei mit Garmin-Karten geplanten Wandertouren im Harz stellte ich vermehrt

fest, das geplante Wege nicht mehr vorhanden bzw. überhaupt nicht mehr

begehbar waren. Wenn ich das mit der OSM-Karte verglich, konnte ich

feststellen, dass die OSM-Karte die Wege nicht hatte, was ja richtig

war.

Zuerst wunderte ich mich, aber immer häufiger traten diese Probleme

auf.

Was konnte ich tun?

Vermehrt plante ich daher Wandertouren mit OSM-Karten. Die zuvor

genannten Probleme verringerten sich erheblich, sind aber nicht gänzlich

verschwunden. Auch bei der Nutzung von OSM-Karten gibt es Wege, die nicht

mehr vorhanden sind. Aber diese Fälle treten bei weitem nicht so häufig

auf, wie bei den Garmin-Karten.

Trifft man auf ein solches Problem, muss man nach einer Umgehung suchen.

Am Anfang machten mich diese Probleme nervös, aber mittlerweile lernte ich

damit umzugehen.

Aktuell plane ich meine Wandertouren nur noch mit OSM-Karten. Die

Garmin-Karten sind einfach zu teuer.

Der Aktualisierungs-Zyklus von Garmin-Karten dauert auch viel länger

als gegenüber den OSM-Karten. Bei OSM-Karten gibt es eine große Anzahl

von aktiven Nutzern, die die Karten durch ihre Mithilfe ständig

verbessern.

Einzig für die Planung einer Wandertour durch Schweden griff ich wieder

auf eine Garmin-Karte zurück. Das tat ich, weil die OSM-Karte für

bestimmte einsame Gebiete in Schweden überhaupt keine Wege ausgewiesen

hat. Um überhaupt eine Wandertour planen zu können, brauchte ich aber

Wege, egal ob sie vorhanden sind oder nicht.

Auf meinem Navi, was inzwischen ein Handy ist, sind in meiner bevorzugten

Navi-App Topo GPS nur OSM-Karten vorinstalliert. Wenn ich dann mit

Garmin-Karten geplante Tracks (zB für Schweden) auf dem Handy mit

OSM-Karten anzeigen lasse, sind dort manchmal für einsame Gebiete keine

Wege zu sehen. Der Track verläuft dann einfach durch die Landschaft. Ich

hoffe, dass dann in der Realität an solchen Stellen tatsächlich Wege sind,

die einigermaßen begehbar sind.

Wenn ich das Schweden-Projekt irgendwann realisieren sollte, wird sich

zeigen, welche Karten (Garmin oder OSM) verlässlich sind.

Nachtrag (Januar 2021): Auch mit OSM-Karten gibt es gelegentlich Probleme. Einmal sind das

falsche Wege, dann sind es sogar fehlende Wege. Für einen

Wanderer, der auf korrekte Wegeverläufe angewiesen ist, sind diese

Probleme nicht akzeptabel. In meiner Wohngegend, wo ich jeden Trampelpfad

kenne, fällt mir das bei Tagestouren immer wieder auf.

Deshalb betätige ich mich seit Januar 2021 als

OSM-Mapper.

Was macht ein OSM-Mapper?

Über eine

OSM-Plattform

-

korrigiere ich fehlerhafte Wegeverläufe und

-

füge fehlende Wegeverläufe hinzu.

Bei dieser Tätigkeit beschränke ich mich ausschließlich auf meine

Heimatregion, wo ich mich sehr gut auskenne.

In einem sehr ausführlichen Einführungsvideo wird genau erklärt, wie

diese Veränderungen im OSM-Datenbestand durchgeführt werden können.

C3) März 2021: Wanderkarten - Wie kann ich

Wanderkarten im A4-Format drucken?

Am Anfang meiner Wanderkarriere benutzte ich als Ersatznavigation die

eine oder andere Wanderkarte im Papierformat. Aber bei

Langstreckenwanderungen kann das sehr schnell ins Geld gehen, wenn Karten

mit geeigneten Maßstäben (zB 1:25000 oder 1:50000) verwendet werden sollen.

Deshalb bin ich schnell von den Wanderkarten weggekommen und verlasse mich

seit einigen Jahren auf die Technik.

Aber Technik kann versagen, was jeder sicherlich schon einmal erlebt

hat.

Wanderkarten aus Papier sind aber unzerstörbar.

Deshalb experimentierte ich in der Vergangenheit immer mal wieder mit

gedruckten Wanderkarten. Aber ich konnte keine geeignete Software und

kein geeignetes Verfahren ausfindig machen, das mir erlauben würde,

gedruckte Wanderkarten

-

einfach,

-

in einer optimalen Auflösung und

-

möglichst platzsparend (Vorder- und Rückseite)

zu erstellen.

Im

UL-Forum

(Ultraleicht-Trekking-Forum) hat ein User eine Lösung vorgeschlagen,

die meine Wünsche und Forderungen an eine praktikable Lösung

fast vollständig erfüllen.

Für die Erstellung von gedruckten Wanderkarten gibt es von dem

Forums-User ein sehr schönes

youtube-Video. Das Video beschreibt sehr genau die Vorgehensweise. Deshalb verweise ich

auf dieses Video und spare mir die Beschreibung.

Für die Auswahl der zu druckenden Landkartenbereiche kann man sich die

eigenen Tracks in das Programm laden und in der Karte anzeigen

lassen.

Einziges Manko des beschriebenen Verfahrens ist der Umstand, dass die

geladenen Tracks nicht in den gedruckten Wanderkarten dargestellt

werden können.

Das ist sehr bedauerlich.

Aber sonst liefert die Lösung optimale gedruckte Wanderkarten.

Als Workarround für die fehlenden eigenen Tracks, kann man die Tracks mit

einem farbigen Stift in die gedruckten Wanderkarten einzeichnen. Das ist

sicherlich ohne großen Aufwand möglich.

Vielleicht gibt es irgendwann eine Lösung für die Darstellung der eigenen

Tracks in den gedruckten Wanderkarten...

C4) Oktober 2021: Tracks aus dem Internet -

Fluch oder Segen?

Im Menüpunkt

Planung, in der 2.Phase (Feinplanung), bin ich schon einmal auf den Begriff

Track eingegangen. Diesmal will ich das eher aus der Sicht eines

Mathematikers tun.

Wenn ich eine Wandertour plane, prüfe ich im Vorfeld, ob ich

Tracks (GPX-Dateien) zu der geplanten Wandertour im Internet finden

kann.

Diese Tracks importiere ich dann in meine Routenplanungssoftware

BaseCamp. Dort schaue ich mir die Tracks an und überprüfe die

Qualität der Tracks.

Was überprüfe ich da genau?

Zur Klärung des Prüfvorgangs muss ich nochmal darauf eingehen, was sich

hinter dem Begriff "Track" eigentlich genau verbirgt. Das möchte ich

an einem "theoretischen" Beispiel, siehe nachfolgendes Bild 1,

erklären.

|

Bild 1: Track - Rund um einen See

|

Das Bild zeigt einen "kreisrunden" See, um den oberhalb eine

Straße (gelbe Linie) und unterhalb ein

Trampelpfad (gestrichelte blaue Linie) führt. Zusätzlich sind an dem

"See" Zahlen eingetragen, die an eine Uhr erinnern. Diese Zahlen spielen in

den weiteren Ausführungen eine wichtige Rolle und sollen die Orientierung

bei der Wandertour um den "See" erleichtern.

In den weiteren Erläuterungen will ich Tracks mit der Formel

Trk(P1,P2,...,Pn)

beschreiben. Das ist ein "theoretischer" Track bestehend aus n

Punkten.

Der Track

Trk(P1,P2,P3,P4)

besteht dann zB aus den 4 Punkten P1, P2, P3 und P4.

Für das Uhren-Beispiel bedeutet der Track

Trk(3,12,9),

dass der Wanderer von 3 Uhr (Startpunkt A), über 12 Uhr nach 9 Uhr

(Zielpunkt B), also über die Straße (gelbe Linie), um den See geht.

Tracks sind mathematisch gesehen Polygonzüge (Polylinien), die die Punkte

des Tracks, die Trackpunkte, mit einer geraden Linie verbinden.

Die soeben beschriebenen Formeln und Sachverhalte sind die

Vorraussetzungen für die nachfolgenden Betrachtungen.

Für die weiteren Erklärungen will ein Wanderer vom Startpunkt A,

also 3 Uhr, zum Zielpunkt B, also 9 Uhr, um den See gehen. Für diese

"theoretische" Wandertour besorgt er sich Tracks aus dem Internet. Tracks

aus dem Internet entstehen meistens durch Aufzeichnungen von gewanderten

Wegstrecken. Im Abstand von bestimmten Zeitintervallen merkt sich das

verwendete Navigationsgerät einen Punkt entsprechend dem eingestellten

Koordinatensystem.

Nehmen wir mal an, dass der Zeitintervall für den ersten Track 30 Minuten

beträgt. Der Track könnte dann so aussehen:

Trk(3,9)

Das ist der minimalste Track, der überhaupt möglich ist. Er besteht aus 2

Punkten und ist im Bild durch die rote Linie (=Luftlinie) zwischen

den Punkten A und B bzw. 3 Uhr und 9 Uhr bestimmt.

Dieser Track verdeutlicht sofort ein erstes Problem, was mit

"schlechten" Tracks verbunden ist.

Aus dem Track ist nicht ersichtlich, wo der Wanderer entlang gegangen

ist.

Ist er über die Straße (gelbe Linie über 12 Uhr) gegangen oder über den

Trampelpfad (blaue gestrichelte Linie über 6 Uhr). Der Track suggeriert,

dass er über den "See" gegangen ist. In Wirklichkeit muss er die Straße oder

den Trampelpfad genommen haben.

Der Track (rote Linie) ist auch wesentlich kürzer als die Straße (gelbe

Linie über 12 Uhr) oder der Trampelpfad (gestrichelte blaue Linie über 6

Uhr). Das ist ein zweites Problem, das mit "schlechten" Tracks

verbunden ist.

"Schlechte" Tracks suggerieren eine falsche Streckenlänge gegenüber der

tasächlichen Wegstrecke.

Jetzt besorgt sich der Wanderer einen anderen Track:

Trk(3,6,9)

Dieser Track besteht aus 3 Punkten und ist im Bild die

blaue durchgezogene Linie. Jetzt ist sofort klar, welchen Weg der

Wanderer genommen hat, nämlich über den Trampelpfad bei 6 Uhr. Auch die

Tracklänge nähert sich der tasächlichen Streckenlänge etwas an, erreicht

diese aber noch lange nicht.

Die nächsten Tracks, die der Wanderer ausprobiert, sind die Tracks

Trk(3,5,7,9) und

Trk(3,4,5,6,7,8,9).

Der letzte Track besteht schon aus 7 Punkten und ist im Bild die

grüne durchgezogene Linie. Dieser Track nähert sich schon sehr

deutlich dem Halbkreisbogen (=Trampelpfad) an, erreicht den Trampelpfad in

der Streckenlänge aber noch nicht, wie im Bild leicht zu sehen ist.

Jetzt kan man dieses Verfahren fortsetzen und immer mehr Trackpunkte

hinzunehmen. In der Praxis könnte man zB jede Minute einen Trackpunkt

aufzeichnen. Das Ergebnis wäre der Track

Trk(15=3 Uhr,16,17,18,...,29,30=6 Uhr,31,...,44,45=9 Uhr)

Dieser Track besteht aus 31 Punkten und kommt der tatsächlichen

Streckenlänge ziemlich nahe.

Die Track-Beispiele zeigen, je mehr Trackpunkte ein Track besitzt, desto

genauer gibt ein Track die tatsächliche Streckenlänge wieder.

Mathematisch gesehen wird die Länge eins Tracks nie die tatsächliche

Länge einer Route erreichen.

Dafür gibt es in der Mathematik den limes-Begriff

(limes=Grenzwert).

lim Track-Länge(P1,...,Pn) =

Routen-Länge

n ➞ ∝

Umgangssprachlich formuliert: Wenn die Anzahl der Trackpunkte

n gegen Unendlich geht, ist die Track-Länge über alle

Trackpunkte von P1,P2,...,Pn gleich der

Routen-Länge.

Route ist ein neuer Begriff, den ich hier kurz erläutern

will/muss.

Wanderer bewegen sich in der Regel auf begehbaren Wegen und gehen

nur in Notfällen "querfeldein". Routenplanungsprogramme kennen diese

"begehbaren" Wege, weil zu den "begehbaren" Wegen Zusatzinformationen

(Koordinaten, Name, Kommentare, Symbol, Höhe, Adresse, Wegeart usw)

vorhanden sind, die in digitalen routingfähigen Karten hinterlegt

sind. Mit diesen Zusatzinformationen können die Programme den genauen Weg, die

Route, bestimmen. In unserem "theoretischen" Beispiel ist die

Route die blaue gestrichelte Linie (=Trampelpfad) von 3 Uhr

über 6 Uhr nach 9 Uhr. Auch die genaue Länge der Route ist dem

Routenprogramm bekannt. Es ist die Länge des Kreisbogens der blauen

gestrichelten Linie.

Jetzt kommen wir wieder zur Ausgangsfrage zurück.

Ich plane meine Wandertouren auf Routen. Schließlich will ich ja auf

Wegen (Trampelpfade, Radwege, Straßen usw) gehen und nicht auf Luftlinien

(="querfeldein" durchs Gelände). Damit die Datenmenge bei der Übertragung

auf Navigationsgeräte überschaubar bleibt, wandle ich meine

Routen vor der Übertragung in Tracks um. Die so erstellten

Tracks bilden die tatsächlichen Routen sehr genau ab und

unterscheiden sich in der Länge erst ab der 2.Stelle nach dem Komma. Diese

Genauigkeit ist für eine Navigation mit den Tracks vollkommen

ausreichend.

Ich will es noch einmal ganz deutlich formulieren:

Ich übertrage nur Tracks auf meine Navigationsgeräte!

Ich könnte zusätzlich auch Routen auf meine Navigationsgeräte

übertragen. Aber die benötige ich nicht. Das wäre mehr als die doppelte Datenmenge.

Routen brauche ich nur zur genauen Planung auf meinem Computer.

Wenn ich mir nun Tracks aus dem Internet besorge und in mein

Routenplanungsprogramm importiere, gehe ich den umgekehrten Weg. Ich wandle

die Tracks in Routen um und prüfe deren Qualität. Dabei prüfe

ich, wo die so erstellten Routen entlangführen:

-verlaufen sie auf den gewünschten Wegen und

Straßen

-machen die erstellten Routen keine unnötigen

Umwege

-sind die Routen mit den Ausgangs-Tracks möglichst

deckungsgleich

Die meisten Tracks aus dem Internet besitzen zu wenige Trackpunkte und

führen zu den oben erwähnten Problemen (unklare Streckenführung). Bei

Routen, die aus solchen "schlechten" Tracks erstellt werden, ist oft viel

manuelle Nacharbeit erforderlich.

Meistens verwerfe ich nach einer ersten Sichtung (aus den zuvor

aufgeführten Gründen) die aus den Internet-Tracks generierten Routen und

plane manuell meine eigenen Routen. Dabei dienen mir die Internet-Tracks

allerdings als Vorlage, wo der geplante Wanderweg entlangführen

könnte.

Nach allen Beispiel-Tracks, auch dem Minimal-Track, dem 2-Punkte-Track,

kann ich navigieren. Ich muss mir nur mit Hilfe einer Karte überlegen, wie

ich vom Startpunkt A (3 Uhr) zum Zielpunkt B (9 Uhr) komme. Über die Straße

oder den Trampelpfad.

Im Gelände funktioniert das vielleicht noch ganz gut, weil es am

Entscheidungspunkt (zB Startpunkt A) nicht viele Alternativen (im

"theoretischen" Beispiel nur 2) gibt.

Problematisch werden solche "trackpunktarmen" Tracks zB bei der

Durchquerung von großen Ortschaften, wenn zusätzlich noch Wegmarkierungen

fehlen. Dann muss ich intensiv die Karten auf dem kleinen Bildschirm des

Navigationsgerätes studieren, um den richtigen Weg zu finden. Das ist

zeitaufwändig und nervenaufreibend.

Für mich sind das allerdings keine Probleme. Meine Tracks enthalten

genügend Trackpunkte, so dass ich Ortschaften "tiefenentspannt" auf den

richtigen "Tracks" (also Wegen und Straßen) durchqueren kann.

Meine Tracks, die ich in meinem Blog zum Download zur

Verfügung stelle, werden aus meinen eigenen Routen generiert und sind

zu 99% deckungsgleich mit den ursprünglichen Routen. Nutzer meiner Tracks

dürften diese Tracks ohne Probleme in sofort nutzbare eigene Routen

umwandeln können, ohne dass viel manuelle Nacharbeit erforderlich

wäre.

Das wünsche ich mir auch von den Internet-Tracks. Aber leider ist das nicht

oft der Fall.

Viele Wanderer stellen ihre aufgezeichneten Tracks einfach ins Internet.

Manchmal ist das einfach nur "Müll" und nicht zu gebrauchen. Theoretisch

müssten sich die Wanderer die aufgezeichneten Tracks in ihre eigenen

Routenplanungsprogramme laden und aus den aufgezeichneten Tracks passable

Routen erstellen. Diese so erstellten Routen müssten dann wiederum in Tracks

umgewandelt werden. Erst dann "dürften" diese "nachbearbeiteten" Tracks ins

Internet gestellt werden. Aber dieser soeben beschriebene Prozess der

Nachbearbeitung der aufgezeichneten Tracks ist teilweise mit enormen

Arbeitsaufwand verbunden, den viele Wanderer scheuen.

Mich ärgert das immer wieder, wenn ich solche nicht "nachbearbeiteten"

Tracks im Internet finde.

C5) Januar 2022: Software/Navigation - Mit

welcher Software plane ich Tracks und womit

navigiere

ich unterwegs?

Im Menüpunkt

Planung

(in der 2.Phase - Feinplanung) und hier im

Thema-C4 beschrieb

ich ziemlich genau, was ich unter Tracks verstehe und

wie ich meine Tracks unter der Verwendung von

Routen mit der Routenplanungssoftware

BaseCamp erstelle. Als Ergebnis dieses Prozesses

liegen dann Tracks vor. Das kann nur einer sein, wenn ich

auf Tageswanderungen oder Mehrtageswanderungen unterwegs

bin. Bei Langstreckenwanderungen über große Entfernungen

bevorzuge ich die Aufteilung der Gesamtstrecke in einzelne

Tagesetappen/Sections, wobei jede Tagesetappe/Section durch einen eigenen

Track repräsentiert wird. Die so erstellten Tracks sind von

der Länge fast identisch mit der Länge der Routen und bilden

die Routen daher sehr genau nach. Das geht nur, wenn die

Tracks möglichst viele Trackpunkte besitzen.

Manchmal mache ich mir die Mühe und erstelle zu den Tracks

noch wichtige Wegpunkte (POI). Speziell für

Wandertouren in Spanien auf den dortigen Jakobswegen

definiere ich so die Positionen von Herbergen, Pensionen,

Hotels und Supermärkten. Das erleichtert die Suche nach

diesen Örtlichkeiten am Ende eines langen und anstrengenden

Wandertages enorm.

Die Funktionalität des Routenplanungsprogramms

BaseCamp will ich hier nicht näher erläutern. Das

würde den Rahmen dieses Blogs sprengen. Vielmehr verweise

ich für Funktionsbeschreibungen auf das Internet und den

Hersteller Garmin.

Dieser erste Schritt der Planung der Routen und

Tracks mit dem Routenplanungsprogramm BaseCamp ist für

Langstreckenwanderungen unglaublich zeitaufwändig. Manchmal

sitze ich mehrere Wochen an der Planung für eine

Langstreckenwanderung.

Die Planung einer Wandertour gehört für mich zur Wandertour

dazu. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Die sehr gute

Vorbereitung einer Wandertour verschafft mir auf der

Wandertour unglaublich viele Freiheitsgrade. Ich kann die

Wandertour in vollen Zügen genießen und muss mich um fast

nichts kümmern.

Die Planungsergebnisse, wie Tracks und

Wegpunkte (wenn vorhanden), exportiere ich

nun in eine GPX-Datei und lege

diese vorerst auf meinem Computer

ab.

In einem zweiten Schritt übertrage ich die GPX-Datei

auf mein Navigationsgerät.

Die ersten Jahre war mein Navigationsgerät ein

Garmin GPSMap 64st. Das Gerät versah einige Jahre

zuverlässig seinen Dienst. Aber der relativ kleine

Bildschirm hat mich immer gestört. Zu dieser Zeit hatte ich

drei technische Geräte für unterschiedliche Aufgaben

(Navigation, Fotografie und Telefonie) in meiner Packliste.

Weil ich mich in den letzten Jahren immer mehr mit dem

Ultraleicht-Gedanken beschäftigte, standen irgendwann auch

die drei Geräte zur Disposition. Ein Smartphone kann

die drei genannten Aufgaben ebenfalls sehr gut lösen. Ab

einem gewissen Zeitpunkt (Jahr 2019) war ich also nur

noch mit dem Smartphone (Apple iPhone SE)

unterwegs.

Mit einem Smartphone kann ich problemlos

telefonieren und fotografieren.

Aber wie sieht es mit der Navigation aus?

In den letzten Jahren testete ich daher eine ganze Reihe

von Apps für die Navigation auf dem

Smartphone. Darunter waren die Apps

-mapy.cz

-Gaia GPS

-Komoot

-OsmAndMap

-Outdooractive

-usw.

Die Liste der getesteten Apps ist noch viel länger, aber

das sind die wichtigsten und bekanntesten Apps. Viele Apps

kenne ich nicht mehr namentlich, weil ich sie schon von

meinem Smartphone löschte.

Bevor ich hier anfange und die Vor- und Nachteile der

genannten Apps aufzähle, beschreibe ich lieber, welche

Funktionalitäten eine gute App besitzen muss, wenn sie nicht

durch mein Auswahlraster fallen soll.

Hinweis: Wenn ich in den folgenden Ausführungen eine App namentlich nenne und über die Probleme rede, die ich mit der App hatte, bezieht sich das immer auf den Testzeitpunkt. Habe ich eine App erstmal "aussortiert", hat es die App schwer wieder in meinen Fokus zu rücken, selbst wenn das genannte Problem mittlerweile behoben sein sollte.

Folgende Funktionalitäten wären wünschenswert:

(1) einfache und intuitive

Benutzerführung

(2) beliebige und

tiefe Ordnerstrukturen

(3) Import von

GPX-Dateien (Tracks)

(4) Sortierung von Tracks

und Wegpunkten

(5) Nutzung/Qualität

von Offline-Karten

(6) Anzeige einer

Position in

unterschiedlichen

Koordinaten

(7)

regelmäßiger Update-Service der App und

der Karten

(8) Erstellung

beliebiger Wegpunkte

(9) Hilfefunktion (App

und Internet)

(10) Support bei Problemen mit der App

Wenn ich eine App auf ihre (1)

einfache und intuitive Benutzerführung teste, tippe

ich erstmal auf der Oberfläche der App herum. So prüfe ich,

wie schnell ich bestimmte Funktionen erreichen kann.

Gleichzeitig schaue ich überall mal rein, ob die

aufgerufenen Funktionen selbsterklärend sind. Ich spiele

sozusagen mit der App, ohne ein bestimmtes Ziel oder

Ergebnis erreichen zu wollen. Dabei überprüfe ich so im

Vorbeigehen, ob wichtige Funktionen (Kartenauswahl, Ordner,

Import von Tracks usw) vorhanden und einfach zugänglich

sind. Ein Programmabsturz wäre der Super-Gau und das Aus für

die App.

Übersteht eine App den ersten "Schnelltest", geht es

weiter. Die App Gaia GPS hat zB den ersten Test nicht

überstanden, weil sie für meine Begriffe nicht einfach und

intuitiv bedient werden kann. Sie ist funktionell zu

"überfrachtet".

Als ehemaliger Softwareentwickler war ich es gewohnt in

einer stark strukturierten Umgebung zu arbeiten. Angefangen

von Datei-Ordnern bis zur Namensvergabe war alles so

eindeutig geregelt, dass viele hundert Entwickler an einem

Projekt arbeiten konnten, ohne dass sie sich gegenseitig in

irgendeiner Weise behinderten. Diese Vorgehensweise

bevorzuge ich auch bei meinen Wandertouren, speziell den

Tracks. Ich möchte meine Tracks, Stand

Januar 2022 sind das ca. 1500 Stück, in teilweise

tiefen Ordnerstrukturen ablegen. Apps, die keine

(2) beliebigen und tiefen Ordnerstrukturen erstellen

können, scheiden gnadenlos aus dem Kreis der App-Bewerber

aus. Ich bräuchte zwar keine speziellen Ordner, weil ich ein

ziemlich ausgeklügeltes Namenssystem für meine Tracks (siehe

Menüpunkt

Planung, 2.Phase - Feinplanung, Punkt 7) besitze, aber aus Gründen

der Übersichtlichkeit bevorzuge ich eindeutig Ordner für die

Tracks (siehe Bild 1).

|

Bild 1: Oberste Ordnerstruktur für meine Tracks

|

Ganz wichtig ist für mich auch ein

(3) Import von GPX-Dateien (Tracks).

|

Bild 2: Import von Tracks

|

Apps, die eigene Tracks nicht importieren können (siehe Bild 2), fallen daher gnadenlos aus meinem Raster. Die App

mapy.cz ist eine sehr schöne App, die viele regionale

und überregionale Wanderwege in die App integriert hat. Aber

sie kann keine tiefen Ordnerstrukturen anlegen und kann auch

keine eigenen Tracks importieren. Das ist sehr schade, weil

die App optisch einen sehr ansprechenden und aufgeräumten

Eindruck macht. Für bekannte Wanderwege (zb Rennsteig im

Thüringer Wald), die in der App vorhanden sind, ist die App

aber eine eindeutige Empfehlung.

Ganz wichtig ist auch die

(4) Sortierung von Tracks und Wegpunkten nach frei

wählbaren Sortierkriterien (zB Name, Datum usw). Das

erleichtert die Suche in den teilweise tiefen

Ordnerstrukturen enorm. Die App Komoot hat bei meinem

letzten Test eine eingestellte Sortierung bei einem erneuten

Start der App nicht beibehalten. Das ist ein No-Go.

Ein weiterer Aspekt einer "guten" Navi-App ist die

(5) Nutzung von Offline-Karten. Speicherplatz ist

heutzutage kein Problem mehr. Ganz weit vorne sind Apps, die

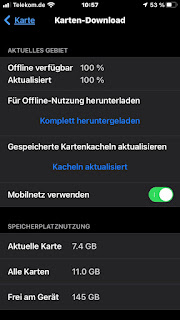

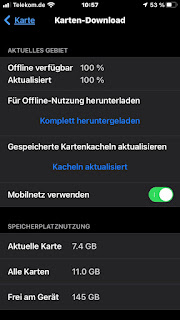

nur die Gebiete (Kacheln, siehe Bild 3)

herunterladen, die für die aktuelle Wandertour benötigt

werden. Das spart doch etwas Speicherplatz.

|

Bild 3: Karten und Kacheln für Offline-Betrieb

laden

|

Ich lade vor einer Wandertour alle Karten herunter,

die für einen Offline-Betrieb der Navi-App erforderlich

sind. Das mache ich zuhause im WLAN-Betrieb. Unterwegs tue

ich das nicht.

Auch die (5)

Qualität von Offline-Karten (Maßstab,

Detailgenauigkeit usw) ist von entscheidender Bedeutung.

Wenn ich eine neue Navi-App auf die Karten-Qualität teste,

schaue ich mir immer sehr genau meine Wohngegend an. Dort

gibt es Trampelpfade, die auf manchen Navi-Apps nicht zu

finden sind. In der OSM-Karte im Internet sind die

Trampelpfade zu sehen, in der zu testenden Navi-App fehlen

sie aber. Ich frage mich dann immer, warum diese

Trampelpfade in einer Wander-App fehlen. Das sind ja genau

die Wege, die ein Wanderer evtl. auf seinen Touren gehen

will. Ich stelle mir dann vor, wie das in einem unbekannten

Gebiet wäre, wenn Wege einfach nicht angezeigt würden.

Solche Navi-Apps lege ich sofort zur Seite.

Der letzte wichtige Punkt ist die

(6) Anzeige einer Position in unterschiedlichen

Koordinaten

(siehe Bild 4). Das ist besonders für Hilfs- und

Rettungsaktionen unbedingt erforderlich.

|

Bild 4: Eine Position in unterschiedlichen

Koordinaten

|

Die soeben beschriebenen Punkte (1) bis (6) sind

Anforderungen, die ich an jede Navi-App stelle. Diese

Anforderungen müssen unbedingt erfüllt sein. Wenn nicht,

fällt die Navi-App durch mein Prüf-Verfahren.

Die Punkte (7) bis (10) sind wünschenswerte Anforderungen,

aber nicht zwingend erforderlich.

Der geneigte Leser wird sich fragen, welche Navi-App ich

aktuell verwende.

Die Bilder 1 - 4 stammen von der Navi-App

Topo GPS, die ich schon seit einigen Jahren verwende. Auch bei

dieser App gibt es das eine oder andere Problem, wo ich mir

eine Verbesserung wünschen würde. Aber das sind meistens

optische Verbesserungen.

Die von mir geforderten Hauptfunktionen (1) bis (6) werden

von Topo GPS zu meiner vollen Zufriedenheit erfüllt.

Und auch die Funktionen (7) bis (10) werden von

Topo GPS realisiert.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen